ニキビ

ニキビ

目次

ニキビは医学用語では尋常性ざ瘡(じんじょうせいざそう)と言います。日本では90%以上の人が経験するため、多くの人になじみがある一方で、「ニキビは青春のシンボル」と言われることもあり、医療機関を受診しない方も多くみられます。

実際に日本で行われた調査では、男女ともに平均で13歳頃からニキビができるも、ニキビが気になり始めてから医療機関を受診するまで2~3年かかっているとされています。しかし、ニキビの治療において知っておかなければならないことは、ニキビが治った後に残る可能性のある赤み、色素沈着、皮膚のへこみなどのいわゆるニキビ跡の治療には比較的長い時間がかかり、また、保険診療で治療ができないケースが多いということです。アメリカで行われた研究では、赤ニキビや膿をもったニキビの8.2%が3か月以内にニキビ跡になるといった報告もあります。すなわち治療をせずに放置していると10個のニキビのうち1個が跡になる可能性があるということです。

一方で、そもそもニキビができない肌質にしていく予防的な治療や、できたとしても軽症のうちに治す早期治療を行うことで、ニキビ跡ができるリスクは減らすことができます。こういった治療は基本的には保険診療で行うことが可能ですので、ニキビが気になり始めたときに軽症のうちから早めに受診をすることが一番大切になります。当院ではニキビ、ニキビ跡の治療に力を入れていますので、保険診療はもちろん、自費診療においても様々な治療選択肢を用意し、今後も増やしていく方針としています。

患者様の皮膚の状態に応じて適切な選択肢をご提案、ご相談させていただきますので、お気軽にご相談ください。

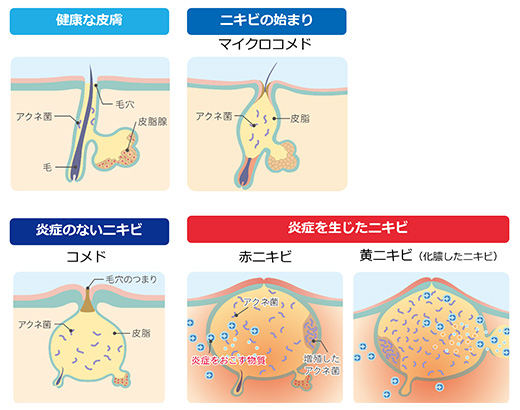

ニキビの原因には様々なものがありますが、元をたどると大きく2つの原因があるとされます。それは毛穴の出口が詰まってしまうことと、皮脂が増えることです。ニキビは毛穴に一致してできますが、毛穴の中には皮脂腺と呼ばれる皮脂を分泌する部分がくっついています。本来は皮膚を乾燥から守るために分泌される皮脂ですが、思春期にはアンドロゲンと呼ばれる男性ホルモンが男女ともに増えており、男性ホルモンの作用により皮脂の分泌が盛んになっています。加えて、男性ホルモンは皮膚の細胞のターンオーバー(入れ替わり)の乱れにもかかわっていて、それにより毛穴の出口がふさがりやすくなっています。その結果、毛穴の出口がふさがることで過剰に分泌された皮脂の逃げ場がなくなってしまい、毛穴の中で皮脂の溜まりがみられるようになります。それがいわゆる白ニキビ(コメドや面ぽうと呼んだりします)という小さな白っぽいぽつぽつが見られるようになります。

そして、毛穴の中には本来アクネ菌と呼ばれる細菌が誰にでも常在していますが、アクネ菌は皮脂を好むため、白ニキビの中ではアクネ菌が増殖している状態になります。次第にアクネ菌により炎症をきたすようになると、いわゆる赤ニキビと呼ばれる赤いぽつぽつ、膿を持ったぽつぽつがみられるようになります。

ニキビができる過程には「毛穴が詰まる」、「皮脂が溜まる」、「アクネ菌が炎症をおこす」という流れがありますので、症状もそれぞれの段階で異なります。また、ニキビは顔だけでなく皮脂の分泌の多い胸、背中、頭にもできることがあります。

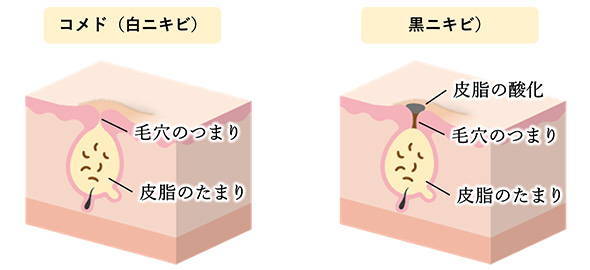

毛穴の中に皮脂が過剰に溜まっている状態で、毛穴の出口がふさがって白っぽくみえるぽつぽつを白ニキビ(コメド=面ぽう)、毛穴の出口が一部開いて表層の皮脂が空気に触れて酸化した結果、黒い点状のぽつぽつとなっているものを黒ニキビ(黒色面ぽう)といいます。

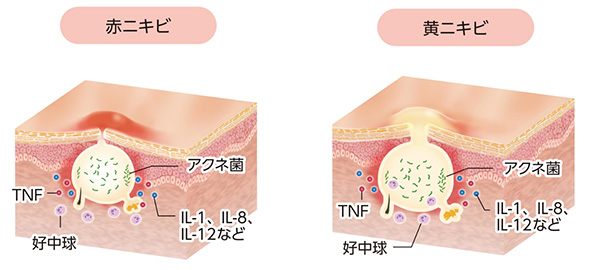

いわゆる赤ニキビの状態をいいます。皮脂を好むアクネ菌が増殖することで炎症が起こり、赤いぽつぽつがみられるようになります。赤ニキビのまま治ることもあれば、炎症が進むことで黄色い膿がたまるような化膿した黄ニキビになることもあります。化膿する場合には黄色ブドウ球菌という別の細菌が関わっていることがあります。アクネ菌や黄色ブドウ球菌を攻撃するために好中球という免疫細胞が集まってきますが、細菌を攻撃した後に自らも死滅した好中球が集まったものが膿の正体です。よって、膿が出ている状態は好中球が細菌と戦っている証拠でもあります。

赤ニキビの炎症がさらに強まると、皮膚の下に膿が袋状にたまって大きく腫れ上がった嚢腫(のうしゅ)という状態になったり、毛穴の中の壁が破壊されて周りに強い炎症がおきることで硬いしこり状になる硬結(こうけつ)という状態になることがあります。ここまで進行すると炎症が落ち着いても凹んだ跡、盛り上がった跡などが残ることがあるため注意が必要です。

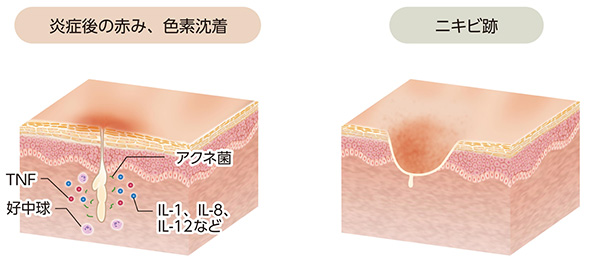

ニキビ跡にはニキビが治った後に残る赤み、色素沈着、へこみなどがあります。軽症のニキビであれば通常は跡が残らずにきれいに治ることが多いですが、ニキビの炎症が長く続いたり、強い炎症が皮膚の深いところまでおよんでしまうとニキビ跡が残る可能性が高くなります。ニキビ跡としての赤み、色素沈着、へこみにはそれぞれ治療法があります。当院では現在ニキビ跡の赤みに対してはVビームを用いた治療を行うことができますので、お気軽にご相談ください。

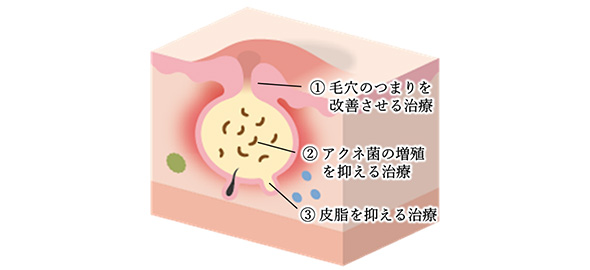

ニキビ治療には様々な選択肢がありますが、大きく3つに分類できます。

その中でも、最も重要かつ基本的な治療となるのが「①毛穴の詰まりを改善させる治療」です。なぜならニキビの最初の段階であるコメドは毛穴のつまりによってできるためです。いくら皮脂を減らしたり、アクネ菌を減らしたりしても、毛穴がつまってしまえば少しずつ皮脂がたまり、アクネ菌も増殖してしまいます。

そのため、まずは毛穴のつまりを改善させる薬(保険診療の塗り薬があります)を基本として、アクネ菌の増殖を抑える薬を併用することが基本的な考え方となっています。

一方で、保険診療による治療薬には、にきびの原因の一つである「③皮脂を抑える治療」に特化した薬がないという現状もあります。皮脂を抑える治療薬にはイソトレチノイン、スピロノラクトンなどの飲み薬があり、それぞれニキビに対して高い治療効果があります。いずれも自費診療となりますが、保険診療のみでなかなか治りにくいケースではよい適応となりますので、お気軽にご相談ください。

最後に、ニキビ治療において最も重要なことは“治療によって症状がよくなった後も継続すること”です。基本的には保険診療による治療薬は使用している間にしか予防効果、治療効果がありません。(イソトレチノインなどの一部の治療薬では治療終了後も長期間の予防効果が期待できます)

治療によりいったん症状が改善した段階で治療を終了してしまう方もおられますが、少しずつニキビが再発、再燃して治療再開となるケースも多く経験しますので、根気強く治療を続けてニキビができにくい肌質を維持することが大切になります。

ディフェリンゲルはレチノイド様作用があり、ビタミンAに似た成分から作られています。レチノイド様作用は皮膚の角化(皮膚表面をつくる細胞が生まれてから角層になるまでの過程)を抑える方向に調節する働きをもっているため、毛穴の出口が広がりやすくなり、毛穴のつまりを改善させます。特にコメド(白ニキビ)への効果が高く、赤ニキビに対してもゆっくりと効果が出てきます。即効性はありませんが、早い方であれば2~3週間ほどで効果を実感し始め、通常は1~2か月使い続けることで効果を実感できるようになります。

*塗布に伴う刺激症状(乾燥、皮むけ、ヒリヒリ、赤み)が出やすいお薬ですので、事前に使用方法をしっかり理解することが大切ですので、処方時にご説明させていただきます。

過酸化ベンゾイルはニキビに対しては2つの作用があります。1つは角層剥離作用(ピーリング作用)です。ニキビの原因となる毛穴のつまりは皮膚の表層にある角層が分厚くなることが原因ですが、過酸化ベンゾイルは角質細胞同士の結合をゆるめて角層の剥離を促すことで、毛穴の出口をつまりにくくする作用があります。2つ目は抗菌作用です。過酸化ベンゾイルはニキビの病態や炎症に関わっているアクネ菌などの細菌に対して抗菌作用があります。そのため、ディフェリンゲルと同様にコメド(白ニキビ)や赤ニキビに対して効果があります。

*塗布に伴う刺激症状(乾燥、皮むけ、ヒリヒリ、赤み)が出やすいお薬ですので、事前に使用方法をしっかり理解することが大切ですので、処方時にご説明させていただきます。

デュアック配合ゲルはベピオ(有効成分:過酸化ベンゾイル)と抗菌薬であるダラシン(有効成分:クリンダマイシン)が混ざっている合剤です。ベピオのもつ角層剥離作用(ピーリング作用)と抗菌作用に加え、抗菌薬(抗生物質)であるダラシンが配合されたことによりベピオ単体よりも抗菌作用が強くなっていることが特徴です。ダラシンもダラシンTゲル、ダラシンTローションという商品名で処方されていますので、2種類の外用薬の効果を一度の塗布でまかなえる点がメリットとなります。一方で、ダラシンなどの抗菌薬は長期間連続して使用することで耐性菌が出現する可能性がありますので、基本的には3か月を限度として、それ以降は別の外用薬に切り替えることがおすすめされます。

*塗布に伴う刺激症状(乾燥、皮むけ、ヒリヒリ、赤み)が出やすいお薬ですので、事前に使用方法をしっかり理解することが大切ですので、処方時にご説明させていただきます。

エピデュオゲルはベピオゲルとディフェリンゲルが配合された合剤です。そのため、ベピオゲル、ディフェリンゲルそれぞれ単剤で使用するよりも効果が高く、毛穴のつまりを改善させる効果としては保険診療で使用できる外用薬のなかで最も高い効果があるお薬です。一方で、ベピオゲルもディフェリンゲルも塗布に伴う刺激症状(乾燥、皮むけ、ヒリヒリ、赤み)が出やすいお薬です。そのため、エピデュオゲルではそれらの刺激症状がおこる頻度も単剤に比べてより高くなっているため、使用する際には注意が必要になります。事前に使用方法をしっかり理解することが大切ですので、処方時にご説明させていただきます。

ニキビ治療では主に3種類の抗菌外用薬が使用されています。ディフェリンゲルやベピオゲルなどの毛穴の詰まりを改善させる外用薬はコメド(白ニキビ)やそのさらに手前の状態(マイクロコメド)から改善させることができるため、基本はニキビのできやすい範囲に面で塗布するように使用します。しかし、抗菌外用薬の場合はコメドを改善させる作用はありませんので、赤ニキビや膿を持った黄ニキビなどのすでにアクネ菌が増殖して炎症をおこしているニキビにピンポイントで塗るようにして使用します。また、いずれの外用抗菌薬も長期間連続で使用することで抗生物質が効きにくくなる耐性菌があらわれる可能性がありますので、必要な最小限の期間のみ使うようにしましょう。通常は長くても4週間の使用で効果がみられない場合には使用を中止することが推奨されています。使用が長くなる場合は別の外用抗菌薬に切り替えることも検討されます。

リンコマイシン系のクリンダマイシンという抗生物質を有効成分とする外用抗菌薬です。アクネ菌や黄色ブドウ球菌などに対する抗菌作用があるため、赤ニキビや膿を持った黄ニキビに効果が期待できます。使用方法は1日2回洗顔後に赤ニキビ、黄ニキビに塗布します。剤形にはゲル(ダラシンTゲル1%)とローション(ダラシンTローション1%)があり、患部が狭い場合や刺激感が少ないほうが好ましい場合はゲルが使いやすく、背中や胸などに広範囲にニキビがある場合や、夏季にはローションが使いやすいとされています。ただし、ゲルの場合には痒みやつっぱり感などを感じることがあり、ローションの場合には成分にエタノールが含まれているため、使用中に刺激を感じることがあります。そのような症状があらわれた時はいったん使用を中止して医師に相談をしてください。

その他の注意点として妊娠中の方、妊娠している可能性のある方は使用しないことが推奨されています。

また、近年国内でのアクネ菌の抗菌薬への耐性動向からはダラシンへの耐性菌が増加しているという報告もあることから、外用抗菌薬としてはアクアチム、ゼビアックスを優先的に使用するほうがよいかもしれません。

ニューキノロン系のナジフロキサシンという抗生物質が有効成分の外用抗菌薬です。アクネ菌や黄色ブドウ球菌への抗菌作用で赤ニキビや黄ニキビに効果が期待できます。使用方法は1日2回洗顔後に赤ニキビ、黄ニキビに塗布します。剤形には軟膏、クリーム、ローションがあり、ニキビに対してはクリーム、ローションが適応となっています。また、アクアチムクリームおよびアクアチム軟膏はとびひ、おできなどの様々な皮膚感染症に対しても使用されます。(アクアチムローションはニキビのみ適応があります。)

キノロン系のオゼノキサシンを有効成分とする外用抗菌薬です。アクネ菌や黄色ブドウ球菌への抗菌作用で、赤ニキビや黄ニキビに効果が期待できます。1日1回洗顔後に赤ニキビ、黄ニキビに塗布します。剤形にはローションと油性クリームがあり、ゼビアックスローションは他のローション製剤よりも粘性があり垂れにくく、アクアチムローションに比べて刺激を感じにくいのが特徴です。ゼビアックス油性クリームも乾燥も伴っているニキビがある部位には良い適応となります。ゼビアックスローション、油性クリームはにきび以外にもとびひ、おできなど様々な皮膚感染症に使用されます。

3種類の外用抗菌薬のうち、ゼビアックスのみ1日1回の塗布となっていますが、ゼビアックスローションとアクアチムローションとの比較が行われた臨床試験では、赤ニキビ、黄ニキビの減少率は同じ程度であったため、ゼビアックスは1日1回でもアクアチムと同程度の効果は期待できると考えられます。

また、ゼビアックスとベピオを混合すると製剤が薄い赤みを帯びた黄色に変色することが確認されています。そのため、これらの外用薬を一緒に使用する場合は、朝にゼビアックス、夜にベピオを使用するなど時間をあけて使うようにしましょう。

その他の注意点として妊娠中の方、妊娠している可能性のある方は使用しないことが推奨されています。ゼビアックスローションに関しては13歳未満の小児を対象とした臨床試験は実施していないため、小児に使用する場合はゼビアックス油性クリームのほうがよいでしょう。

ニキビ治療における内服薬には、アクネ菌の増殖を抑える抗菌薬、ビタミン剤、漢方薬などがあります。外用薬やこれらの内服薬による治療でも難治性であったり、重症度の高い患者様の場合はイソトレチノインという内服薬を使用しています。他にも生理周期で悪化する女性の患者様にはスピロノラクトンという内服薬によるホルモン治療を行う場合もあります。

外用薬だけでは症状が抑えられない場合や、炎症をおこした赤ニキビ、黄ニキビの数が多い場合などには、一時的に抗菌薬(抗生物質)の飲み薬を使用します。抗菌薬には多くの種類がありますが、ニキビに対してはビブラマイシン、ミノマイシン、ルリッド、ファロムが日本皮膚科学会のガイドライン上で推奨度が高いことから、当院でも使用しています。いずれの内服抗菌薬についても長期間の使用で耐性菌が出現する可能性があるため、連続での使用は3か月までが推奨されています。

また、近年国内でのアクネ菌の抗菌薬への耐性動向からはルリッドへの耐性菌が増加しているという報告もあることから、内服抗菌薬としてはビブラマイシン、ミノマイシン、ファロムを優先的に内服するほうがよいかもしれません。

テトラサイクリン系のドキシサイクリンを有効成分とする内服抗菌薬です。ビブラマイシンとミノマイシンには抗菌作用だけでは抗炎症作用もあることが特徴です。1日1回100mgを内服します。副作用として腹痛、悪心、嘔吐、食思不振などの消化器症状や頭痛が出る場合があります。その他に光線過敏症といって紫外線に長時間あたることで皮膚炎をおこす可能性がありますのでビブラマイシン内服中は遮光や日焼け止めを使用するようにしましょう。副作用と思われる症状があらわれた場合は医師にご相談ください。

日本皮膚科学会によるガイドラインでは内服抗菌薬のうちビブラマイシンが最も推奨度が高いこともあり、当院でも内服が可能な患者様には第一選択とすることが多いです。通常は1日100mgで内服としますが、過去の報告ではビブラマイシン50mgとミノマイシン100mgを比較したところ、改善効果は同程度であったという結果も踏まえ、軽度の副作用がみられる方や体重の軽い方、1日100mgである程度症状がよくなった方などは1日50mgに減量して内服することもあります。

また、ビブラマイシンの飲み合わせにはいくつか注意する点があります。カルシウム、マグネシウム、アルミニウム、鉄剤などと同時に服用することで、ビブラマイシンの吸収が低下し、効果が弱くなってしまいます。それらを含む薬剤やサプリとは同時には服用せずに、2時間以上あけるなどタイミングをずらすようにしましょう。また、ピルなどの経口避妊薬と同時に服用することで経口避妊薬の効果が弱まる可能性があります。そのため、現在服用中の場合は医師までご相談ください。

妊娠中の方、妊娠している可能性のある方、授乳中の方の場合もビブラマイシンの内服は控えることが望ましいとされています。小児の場合も特に歯牙形成期にある8歳未満で投与した場合に、歯牙の着色、エナメル質形成不全、また一過性の骨発育不全をおこす可能性があるため、ビブラマイシンの内服は少なくとも8歳未満では控えることが望ましいです。

テトラサイクリン系のミノサイクリンを有効成分とする内服抗菌薬です。ミノマイシンとビブラマイシンには抗菌作用だけではなく抗炎症作用もあることが特徴です。1日1回100mgを内服をします。ビブラマイシンと比べると副作用の頻度が高く、めまい、腹痛、悪心、嘔吐、食思不振などの副作用が比較的多いです。その他に頭痛、皮膚・爪・粘膜の色素沈着(長期使用時)などがあらわれる場合がありますので、症状があらわれた場合は医師にご相談ください。副作用の点ではミノマイシンよりもビブラマイシンのほうが使用しやすいですが、患者様によってはビブラマイシンで症状がなかなか改善しない場合に、ミノマイシンに切り替えることで良い効果がみられることもありますので、経過によってはミノマイシンを使用することもあります。

ミノマイシンもビブラマイシンと同じテトラサイクリン系の抗菌薬のため、カルシウム、マグネシウム、アルミニウム、鉄剤などと同時に服用することで、ミノマイシンの吸収が低下し、効果が弱くなってしまいます。それらを含む薬剤やサプリとは同時には服用せずに、2時間以上あけるなどタイミングをずらすようにしましょう。また、ピルなどの経口避妊薬と同時に服用することで経口避妊薬の効果が弱まる可能性があります。そのため、現在服用中の場合は医師までご相談ください。

妊娠中の方、妊娠している可能性のある方、授乳中の方の場合もミノマイシンの内服は控えることが望ましいとされています。小児の場合も特に歯牙形成期にある8歳未満で投与した場合に、歯牙の着色、エナメル質形成不全、また一過性の骨発育不全をおこす可能性があるため、ミノマイシンの内服は少なくとも8歳未満では控えることが望ましいです。

マクロライド系のロキシスロマイシンを有効成分とする内服抗菌薬です。1日300mgを2回に分けて内服します。副作用として腹痛、下痢、嘔吐、胃部不快感などの副作用がおこる場合がありますが、ビブラマイシンやミノマイシンで頭痛や消化器症状があらわれる場合にはルリッドに切り替えることも検討されます。ミノマイシンとの比較でも赤ニキビの改善効果には差がなかったと報告されています。また、ルリッドは妊娠中の方、妊娠している可能性のある方、授乳中の方でも比較的安全に使用することができます。

ペネム系のファロペネムを有効成分とする内服抗菌薬です。1日450mgあるいは600mgを3回に分けて内服します。副作用として下痢、軟便などがあらわれる場合がありますが、ビブラマイシンやミノマイシンで頭痛や消化器症状があらわれる場合にはファロムに切り替えることも検討されます。ミノマイシンおよびルリッドとの比較でも赤ニキビの改善効果には差がなかったと報告されています。

妊娠中の方、妊娠している可能性のある方の使用については、過去のペネム系の抗菌薬の使用経験が少なく、催奇形性や胎児毒性などに関するデータがないため、治療上の有益性が危険性を上回る場合に使用するか、あるいは他の抗菌薬の使用を検討します。授乳に関しても基本的には内服中は授乳を控えることが望ましいとされています。

ニキビ治療の内服治療としてはビタミン薬は作用がマイルドなため、補助的な立ち位置の飲み薬です。ビタミンA、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンEなどが用いられます。ビタミンAは皮膚表層にある表皮の角化を抑制することで毛穴の出口を詰まりにくくします。また、ビタミンB2とビタミンB6は皮脂分泌を抑制し、ビタミンEは過酸化脂質を抑制することでニキビに有効である可能性があります。

ニキビ治療においては「荊芥連翹湯(けいがいれんぎょうとう)」、「清上防風湯(せいじょうぼうふうとう)」、「十味敗毒湯(じゅうみはいどくとう)」、「黄連解毒湯(おうれんげどくとう)」、「桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)」などを症状に応じて使用することがあります。

慢性期の化膿傾向があるニキビで、強い赤みや硬結がある場合に使用します。

赤みや化膿傾向が強く、炎症のあるニキビが強く隆起してはっきりしている場合に使用します。

中程度の化膿で、赤みや小さいぽつぽつが多い初期のタイミングで使用します。

赤ら顔で炎症も強く、イライラや不眠なども伴っている場合に使用します。

月経に伴ってニキビが悪化したり、生理痛、便秘、月経不順などを伴う場合に使用します。

イソトレチノインはビタミンA誘導体であるレチノイドを主成分とする飲み薬です。ビタミンAよりもはるかに高い生理活性があり、ニキビの原因となる皮脂の過剰な分泌を抑制したり、角化を正常化させて毛穴の出口が詰まりにくくする作用があります。海外のニキビ治療ガイドラインでは重症なニキビに対しての第一選択治療として強く推奨されていて、中等症や重症なニキビに対しても90%以上の方が改善したと報告されているデータも複数あります。よって、イソトレチノインは難治性や重症のニキビにおいても高い効果があることから、ニキビ治療の切り札とも言われています。今までの治療で症状がなかなか良くならない患者様にはおすすめの選択肢であり、すでにアメリカやヨーロッパなど多くの国では30~40年前から使用されており、中等度から重症のニキビに対しては世界的なスタンダードとなっています。一方で日本ではまだ未承認のため自費治療となります。

スピロノラクトンはむくみに対する利尿剤(尿を排泄量を増やす薬)や心不全治療薬として以前から使用されている飲み薬です。男性ホルモンにはにきびの原因となる皮脂の分泌を増やす働きがありますが、スピロノラクトンはこの男性ホルモンを抑制する作用があります。それによって、皮脂の過剰な分泌が抑えられることでにきびへの高い治療効果が期待できます。スピロノラクトンは生理周期で繰り返す難治性の大人にきびがある女性、フェイスラインににきびを繰り返す女性などがよい適応となります。(男性ホルモンの作用を抑制するため通常男性は適応になりません。)通常は重篤な副作用がおこる頻度が低いですが、月経不順がおこることがあるため基本的には低用量ピルも併用することが推奨されます。

Vビームは血液中のヘモグロビンに強く反応する波長595nmのレーザー光が照射できる医療用レーザー装置です。血管を破壊、閉塞させることで「赤み」への治療効果が高いことから時間がたっても消えないニキビ跡の赤みの改善効果が期待できます。また、Vビームには皮脂の分泌を抑える効果や、赤ニキビの原因となるアクネ菌の繁殖を抑える効果もあるため、炎症が強く治りにくいニキビに対しても使用することができます。

TOP